【活動報告】介護を科学する?

2017/06/26

2017/06/26 --介護を科学する

聞きなれない言葉だと思う。

我々は今まで様々な現場に関わらせていただいた。その中で、一番接することが多かったのはいわゆる介護職と呼ばれる方であった。数が多い分、色んな方に出会った。ベテラン、新人、異業種からの転職。様々な方を見てきた。

今までの経験、感覚、やり方を活かすのは大いに大事なことだと感じる。

むしろそこが”個”を表現する唯一の手段である。

しかし時に介護の現場では”個”が突出してしまっている場面をいくつもみてきた。

ベテランの介護士は適切なケアを行っている。しかし、新人はベテランと同じようなケアはできていない。

介助される側に立ってみる。誰しもがベテランの介助を受けたいのではないか?

病院に受診する際。リハビリを受ける際。巷にあるマッサージを受ける際。新人よりもベテランの施術を受けたいと感じているであろう。

我々健常者は”選択”が可能だ。

しかし、施設の入居している方はどうだろうか。その選択は果たして可能なのだろうか?と入居者の視点を考えてみた。

その時、介護・介助の仕方にばらつきが生じているのは入居者にとって何ら”関係のないものであると考えた。

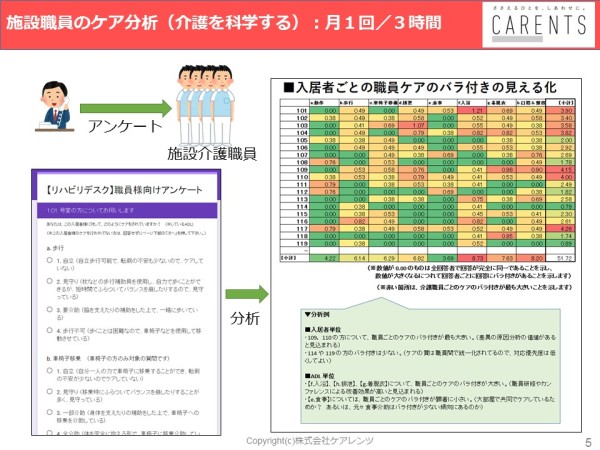

我々は施設における介助方法のバラつきに着目した。

これはばらつきを平均化することが目的ではない。ベテランまたは新人のレベルに合わせることが目的ではない。「適した介助方法」に施設として統一化することが目的である。

こうすることで、入居者をはじめ家族、施設職員への安心を提供できるのではないかと考えた。

ここでのセラピストの行う業務は介助方法の指導に焦点を当てての活動を行う。

介助方法はセラピストと介護職での若干異なるが、”身体に負担のすくない介助方法や見る視点”はセラピストの得意とする部分である。

この部分を分析の結果に応じて個別でのOJTまたは全体での研修という形でアドバイスを行うというものだ。

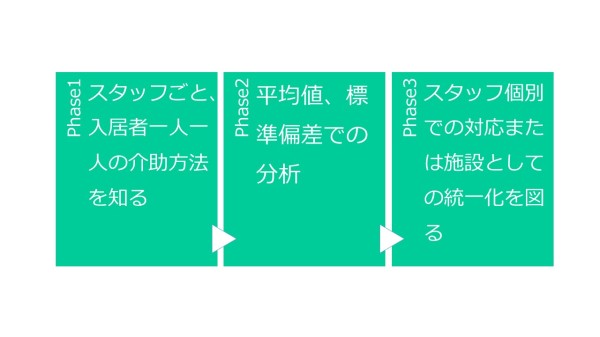

我々の考えたフェーズはこうだ

Phase1:スタッフごと、入居者一人一人の介助方法を知るPhase2:平均値、標準偏差での分析

Phase3:セラピストの介入によりスタッフ個別での対応または施設としての統一化を図る

この一連の流れを通して“介護を科学する”ことを目的に取り組みを行っている。

施設側のメリットとしては前述した通り「適した介助方法」に施設として統一化することが可能となる。また、職員ごとのスキルもわかるようになる。

セラピスト側のメリットは、一般的な研修ではなく分析に基づいてOJTとしてアドバイスを送る。

全体研修としてアドバイスを送るという二点にある。一般的な外部講師や外部からの指導者ではない。

分析結果から現場を理解している外部セラピストの介入である。

そのため、今施設側が問題となっている部分、これから問題になりうる部分に対していち早く対応が可能となる。

セラピストにとっても前段階の情報を得られ、効率的となる。

実際に活動いただいているセラピストは以下の方々である。

・フリーランスで活躍している方

・企業で働き、休日を活かして活動している方

・回復期病院に勤務している方

今回の活動は、職員への介助方法を分析し、セラピストが専門的な視点でアドバイスを行うといった実にシンプルなものである。

しかし、こういった分析を行っている施設は少ないように我々は感じている。

今後は分析からのアドバイスを行うのはもちろんであるが、継続的に可能であるかどうかを検証する必要がある。

職員の”意識”を変えていくことが我々の次の段階であると考えている。

なるほど。たしかに経験年数等により技術の差にばらつきはあると私も感じております。特養にて週に数時間ほど勤務しておりますが、介護職員の方のハンドリング一つみても実に様々です。

このような活動は非常に良いですね。

私もとても興味があります!

このような活動は非常に良いですね。

私もとても興味があります!

( 2017/09/19 )

ログイン

ログイン 会員登録

会員登録

メッセージ

メッセージ